猴年马月,时间表达-文化解析与应用指南

- 2025-05-17 08:01:45

- 282

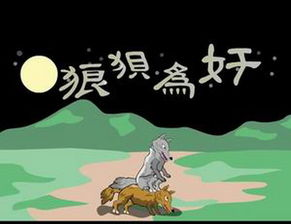

猴年马月的成语起源探秘

"猴年马月"这一成语最早可以追溯到中国古代的干支纪年法。在干支纪年中,猴年对应的是申年,而马月则是指农历五月。由于干支纪年的循环周期较长,猴年与马月的相遇频率极低,因此古人用"猴年马月"来形容时间遥远或难以确定。这种表达方式不仅体现了古人的智慧,也展现了中华文化中独特的时空观念。值得注意的是,在民间传说中,猴年马月还与某些特定的神话故事相关联,这些故事为成语增添了更多的文化内涵。

猴年马月的语义演变历程

随着时间的推移,"猴年马月"的语义逐渐发生了演变。从最初表示具体的时间概念,逐渐演变为表达时间不确定或遥遥无期的抽象含义。这种语义的转变反映了语言随社会变迁而发展的特点。在现代汉语中,"猴年马月"常常用于表示对某件事情发生时间的怀疑或否定,带有一定的调侃意味。:"等到猴年马月才能涨工资啊",这种用法在日常生活中十分常见,体现了成语的灵活性和实用性。

猴年马月的文化内涵解析

"猴年马月"作为中华文化中的独特表达,蕴含着深刻的文化内涵。它不仅体现了中国人对时间的认知方式,还反映了传统文化中的幽默感和智慧。在十二生肖中,猴象征着机智灵活,而马则代表着速度与力量,两者的结合恰好表达了时间既难以捉摸又充满可能性的特点。这个成语还体现了中国人对时间的循环观念,认为时间是一个周而复始的过程,这与西方线性时间观形成了鲜明对比。

猴年马月的实际应用场景

在日常生活中,"猴年马月"的应用场景十分广泛。它可以用于表达对某件事情的期待或无奈,也可以用来调侃某件事情发生的可能性极低。,在商务谈判中,当对方提出不切实际的时间要求时,可以说:"您说的这个时间,怕是要等到猴年马月了。"这种表达既委婉地表达了不同意见,又不会显得过于直接。在文学创作中,作家们也常常使用这个成语来增添文章的趣味性和生动性。

猴年马月的跨文化理解与翻译

由于"猴年马月"蕴含了独特的中国文化元素,在跨文化交流中往往需要特别解释。对于不了解中国文化的受众直接翻译可能会造成理解上的困难。因此,在翻译时,通常需要采用意译的方式,将其转化为目标语言中表达时间不确定的相应说法。,在英语中可以翻译为"when pigs fly"或"never in a month of Sundays",这些表达虽然在字面上与原文不同,但都传达了相似的含义,便于外国读者理解。

通过对"猴年马月"的深入探讨,我们不仅了解了这个成语的起源和演变,还认识到了它所蕴含的丰富文化内涵。作为中华文化中的独特表达,"猴年马月"不仅在日常交流中发挥着重要作用,也为跨文化交流提供了有趣的案例。理解和使用这个成语,不仅能够丰富我们的语言表达,还能帮助我们更好地理解中华文化的精髓。- 上一篇:轰轰烈烈,生活态度与成功之道解析

- 下一篇:下不为例,深入解析-应用场景与注意事项